HISTÓRIAS

Racismo em Portugal comprovado por assinatura: onde está a sua?

Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas votaram num partido abertamente racista e xenófobo nas últimas Legislativas, transformando-o na terceira força política em Portugal. Os alarmes deveriam ter soado bem alto, mas, em vez disso, várias vozes se apressaram a absolver o eleitorado racista, justificando as suas escolhas com “zangas”, “ressentimentos” e “descontentamentos”. Como se houvesse contexto capaz de tornar aceitável e até justificável o racismo e a xenofobia. Ou como se as pessoas escolhessem propostas racistas inocentemente e sem intenção. Afinal, garante o primeiro-ministro, em Portugal "o ódio e as questões raciais não têm uma natureza de preocupação”. Facto é que a aparente facilidade com que a extrema-direita mobiliza racistas e xenófobos no país contrasta com a dificuldade que o Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia (GAC) enfrenta para juntar 20 mil assinaturas em defesa da criminalização do racismo. O Afrolink deixa-lhe com o essencial desta iniciativa do GAC, percorrida a partir dos esclarecimentos dos juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, que integram a campanha.

Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas votaram num partido abertamente racista e xenófobo nas últimas Legislativas, transformando-o na terceira força política em Portugal. Os alarmes deveriam ter soado bem alto, mas, em vez disso, várias vozes se apressaram a absolver o eleitorado racista, justificando as suas escolhas com “zangas”, “ressentimentos” e “descontentamentos”. Como se houvesse contexto capaz de tornar aceitável e até justificável o racismo e a xenofobia. Ou como se as pessoas escolhessem propostas racistas inocentemente e sem intenção. Afinal, garante o primeiro-ministro, em Portugal "o ódio e as questões raciais não têm uma natureza de preocupação”. Facto é que a aparente facilidade com que a extrema-direita mobiliza racistas e xenófobos no país contrasta com a dificuldade que o Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia (GAC) enfrenta para juntar 20 mil assinaturas em defesa da criminalização do racismo. O Afrolink deixa-lhe com o essencial desta iniciativa do GAC, percorrida a partir dos esclarecimentos dos juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, que integram a campanha.

Anunciar duas pessoas negras como se fossem mercadoria, à semelhança de velhos leilões escravocratas, tornou-se tentador para Tânia Laranjo. “Não resisto”, escreveu em 2019 a jornalista do Correio da Manhã e da CMTV, aproveitando a febre consumista da “Black Friday” para divulgar a sua “promoção especial leve 2 e não pague nenhum”.

A parangona, exibida no Facebook com os rostos do dirigente do SOS Racismo, Mamadou Ba, e da então deputada Joacine Katar Moreira, viralizou entre partilhas, reacções e comentários de ódio, e, mais de cinco anos depois, permanece impune. Apesar de a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) ter condenado Tânia Laranjo ao pagamento de uma coima de 435,76€ por “prática discriminatória em razão da cor da pele”, a decisão foi contestada pela repórter e o desfecho não se adivinha reparador.

Ainda assim, poderia ser pior: 80% dos processos instaurados pela CICDR acabam arquivados, segundo um estudo do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, que analisou denúncias nas áreas da educação, habitação/vizinhança e forças de segurança feitas entre 2006 e 2016, e encerradas até Fevereiro de 2020.

A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do projecto “Combat - O combate ao racismo em Portugal: uma análise de políticas públicas e legislação anti-discriminação”, e demonstra a pertinência da Iniciativa Legislativa Cidadã promovida pelo Grupo de Ação Conjunta Contra o Racismo e a Xenofobia (GAC).

“O objectivo é fazer alterações ao Código Penal, reforçando o combate à discriminação e aos crimes praticados em razão da origem étnico-racial, origem nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género ou características sexuais, deficiência física ou psíquica”.

A proposta, explicam ao Afrolink os juristas Anizabela Amaral e Nuno Silva, que integram o grupo de especialistas que redigiu o texto, resulta de um processo amplamente discutido e participado.

“Houve um primeiro momento em que verificámos todas as opções jurídicas que tínhamos em cima da mesa”, reconstitui Nuno, adiantando que a ideia inicial de criar uma nova lei sobre esta matéria foi preterida pela opção de introduzir mudanças ao artigo 240.º do Código Penal, que enquadra a discriminação e incitamento ao ódio e à violência.

“É mais simples alterar apenas um ou dois artigos, do que estarmos a criar um diploma novo”, reforça, sem nunca perder de vista o propósito. “A Iniciativa Legislativa Cidadã exige um mínimo de 20 mil assinaturas que, do ponto de vista dos movimentos associativos, é um objectivo muito difícil de conseguir, daí a preocupação de agregar o maior número de pessoas possível, quer entre nós, quer lá fora”.

Convencer a opinião pública

A força mobilizadora, acrescenta Anizabela, passa pela capacidade de conquistar a “aceitação da opinião pública, e da própria Assembleia” da República.

“Temos plena consciência que há muitas outras reivindicações a nível legislativo que deixámos de lado, áreas que ficam em aberto, como a protecção das vítimas, mas desta forma achámos que seria mais fácil convencer as pessoas”.

O processo ganhou expressão há um ano, a partir da manifestação “Vota contra o Racismo”, embora as primeiras conversas sobre uma concertação viessem de 2023.

“Tem sido um tema recorrente para as discussões do SOS Racismo esta questão da criminalização. Aliás, mesmo a lei que existe actualmente, e que queremos rever, já foi um trabalho muito empurrado pelos movimentos, e pelo SOS”.

A dinâmica impulsionadora da sociedade civil volta a sobressair nesta Iniciativa Legislativa Cidadã.

“Por um lado, abrimos a proposta ao debate público”, explica Anizabela, revistando as etapas iniciais: “Criámos um QR Code que ia parar a um formulário, para recolhermos opiniões dos colectivos e de todas as pessoas que se quisessem manifestar”.

O período de auscultação acabou por se prolongar porque “as pessoas sentiram necessidade de conhecer melhor o tema, de se apropriarem mais da questão”, nota a jurista, acrescentando que esse tempo também foi essencial para se reflectir sobre a melhor abordagem jurídica.

Além de 20 mil assinaturas

“Ainda bem que o processo foi demorado, porque assim permitiu mastigarmos bem tudo e conseguirmos chegar a um consenso”, aponta Nuno, de novo voltado para as metas.

“Obviamente que o objectivo último é fazer chegar à Assembleia as 20 mil assinaturas, para dar início a um processo de discussão e obrigar o Parlamento a debater esta proposta”, assinala, identificando outros ganhos. “Isto é também um pretexto, uma ferramenta excelente para, pelo menos durante um ano, nós conseguirmos ter este assunto discutido em vários locais, em vários fóruns. Ou seja, a ideia é também que se possa reflectir sobre a questão do Direito Penal, sobre a questão do racismo, e abrir caminho mais para a frente”.

O debate está lançado, e as assinaturas podem ser recolhidas presencialmente, em papel, por acção dos mais de 80 colectivos que compõem o GAC, e online, pelo site da Assembleia da República e das petições públicas.

“Mesmo que cheguemos ao fim da Legislatura sem as 20 mil assinaturas, as que tivermos não se perdem. Podemos dar continuidade ao processo na Legislatura seguinte”, clarifica Anizabela.

“No final, vamos juntar todas as assinaturas na plataforma da Assembleia da República, já com aquela margem dos 5% que nos dizem que é para as que não correm bem. Depois, tendo as 20 mil, somos chamados a apresentar a proposta em plenário”.

Primeiro na generalidade e a seguir na especialidade, a discussão, antecipa a jurista, “vai exigir alguma negociação e capacidade de persuasão”.

Ao mesmo tempo, nota Anizabela, “algumas entidades e alguns partidos terão que se posicionar, e será muito interessante perceber quem são essas pessoas que se vão posicionar contra as práticas racistas serem crime”.

Medo da criminalização

Por enquanto, a oposição à iniciativa evidencia-se no volume ainda inexpressivo de assinaturas, justificado, aqui e ali, com receios de que a criminalização do racismo acarreta mais custos do que benefícios.

Por exemplo, há quem tema que a alteração ao artigo 240.º do Código Penal possa ser instrumentalizada contra activistas anti-racistas, e não falta quem receie a criação de um estado policial.

No entanto, Nuno Silva afasta esses e outros cenários. “As condutas que colocamos nesta proposta de alteração, como passíveis de serem criminalizadas já constavam na lei como ilícitas. Portanto, não vai haver um extra policiamento de condutas. O que queremos é dar-lhes consequências diferentes”.

O repertório de práticas sob escrutínio inclui, entre outras, a recusa ou condicionamento de venda, arrendamento ou subarrendamento de imóveis, motivada pela origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem.

Portanto, insiste Nuno, “quando dizem, mas vocês agora vão criar uma espécie de Estado policial com uma super vigilância, respondo que não. As condutas que são ilegais são exactamente as mesmas, o que nós queremos alterar é a forma como o Estado as interpreta, e como é que nós, como sociedade, olhamos para elas”.

O jurista defende que não avançar com a alteração proposta implica continuar a equiparar um carro mal-estacionado a agressões à honra e à dignidade.

Sobre a possibilidade de a lei se virar contra activistas anti-racistas, Nuno considera uma hipótese descabida.

“Quem é racista e quem tem comportamentos racistas é que pode estar preocupado porque vai ter aqui uma consequência diferente do que uma mera coima a pagar”.

Educar para consciencializar

Além de se dar maior gravidade às condutas, criminalizando-as, Anizabela lembra que as mudanças terão de passar sempre por um “trabalho ao nível das escolas de direito, das universidades, das magistraturas, da formação dos magistrados e da formação dos advogados”.

Confiante na transformação, a jurista sublinha que hoje em dia já temos “magistrados que lamentam não poderem ir mais longe”, na aplicação da lei, e reconhecem as limitações do artigo 240.º do Código Penal. Em concreto, Anizabela nota que é fundamental retirar a exigência de que a discriminação, para ter enquadramento criminal, tem de ocorrer publicamente, ou por qualquer meio destinado a divulgação.

Actualmente, é nessas estreitas circunstâncias que os actos racistas são criminalizados, a exemplo do que aconteceu no caso que envolveu os filhos dos actores brasileiros Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Agredidos por Adélia Barros, que os chamou de “pretos imundos”, as crianças, na altura com 7 e 9 anos, tiveram de ouvir vários insultos, como: “Portugal não é lugar para vocês! Voltem para África e para o Brasil."

Condenada a quatro anos de pena suspensa e ao pagamento de uma indemnização de 14.500 euros, a que acrescem 2.500 euros para o SOS Racismo, a agressora está ainda obrigada a um internamento para tratar o alcoolismo.

Este desfecho, a que não será alheio o mediatismo dos protagonistas, comprovado por intervenções dos Presidentes da República de Portugal e do Brasil, dificulta o entendimento sobre a necessidade de endurecer a lei.

Racismo não é crime - a luta continua!

“Estamos a ser acusados de desinformação, de sermos mentirosos”, lamenta Anizabela, acrescentando: “Temos pessoas que dizem: ‘Claro que o racismo é crime, porque senão, como é que o André Ventura tinha sido condenado? Portanto, as pessoas vão buscar casos de condenações por racismo para dizer que já existem, e nós vamos desconstruindo”.

Impõe-se continuar a fazê-lo, destaca Nuno, a partir das experiências já vividas em tribunal.

“Uma coisa que sempre me afligiu muito nos julgamentos que fui acompanhando é a forma como, quer procuradores, quer juízes, sentem estes temas”, diz. “Parecem demasiado despreocupados com isto e, sobretudo, parece que remetem muitas vezes estas questões para acontecimentos singulares, em que acontece um em 1000 casos, e, portanto, não lhes dão a devida atenção”.

Atento às limitações presentes em qualquer lei – “temos consciência que nós não vamos fazer nenhuma revolução só com essa alteração legislativa” –, Nuno confia no seu bom contributo.

“As práticas racistas não vão deixar de existir, nem as instituições vão mudar. Portanto, esta alteração da lei não vai resolver o problema do racismo estrutural, mas há uma diferença relativa relevante, não só do ponto de vista da autocensura, mas também da forma como nós, a partir daqui, podemos começar a construir uma sociedade um bocadinho melhor”.

A esperança vai buscar inspiração a outras frentes. “Lembro-me, por exemplo, do caso da violência doméstica, que há uns anos nem sequer era crime. Aliás, era permitido aos homens exercerem violência sobre as mulheres. Depois, começámos a ter algumas alterações legislativas para contornar isto, e foi criado um crime específico para esta matéria”, recorda o jurista, sem saltar etapas. “Ainda assim, durante muitos anos, o crime dependia de queixa. Portanto, a pessoa que tinha sido violentada teria de apresentar queixa para haver investigação e, a certa altura, alterou-se esse requisito e o crime passou a ser público”.

A alteração trouxe muitos benefícios, reconhece Nuno, lembrando que a luta continua. “Continuamos a ter decisões profundamente machistas, profundamente patriarcais, mas as mesmas são sindicáveis, ou seja, é possível mudar as decisões de um tribunal pelos tribunais superiores, e passamos a ter uma base legal para combater”.

Não dar a nossa assinatura por isto, é escolher o racismo e proteger os racistas.

Pelos cabelos de Talaku nasceu uma marca, que cresce entre fios de Amor

Entre o que aprendeu sobre educar uma criança negra numa família totalmente branca, e aquilo que começou a viver e a sentir, Neus Rubau precisou de uma espécie de “reprogramação” a partir do momento em que adoptou Talaku. Dos comportamentos racistas que começou a identificar, aos conflitos de identidade da filha, Neus ganhou outra consciência racial, e novas necessidades, como aprender a cuidar do cabelo afro. Uma história que hoje se conta com loja online, serviço de consultoria personalizado, e uma marca própria: a Curly & Roll.

Entre o que aprendeu sobre educar uma criança negra numa família totalmente branca, e aquilo que começou a viver e a sentir, Neus Rubau precisou de uma espécie de “reprogramação” a partir do momento em que adoptou Talaku. Dos comportamentos racistas que começou a identificar, aos conflitos de identidade da filha, Neus ganhou outra consciência racial, e novas necessidades, como aprender a cuidar do cabelo afro. Uma história que hoje se conta com loja online, serviço de consultoria personalizado, e uma marca própria: a Curly & Roll.

Neus, na apresentação em Lisboa, fotografada por Vivian Machado

De mochila às costas, e com a filha pela mão, Neus Rubau não tinha uma rota nem um mapa, mas sabia que tinha de partir de Girona em busca de orientação. Completamente perdida, socorreu-se, para começar, das duas únicas lojas que, na vizinha e maior Barcelona, pareciam abrir algum caminho.

“Na minha cidade não havia nada, mesmo nada”, recorda ao Afrolink, de volta ao desespero que sentia por não conseguir dar resposta a uma necessidade muito concreta: cuidar do afro de Talaku, a sua filha.

Hoje, muitas idas e vindas depois, esta é uma história que se conta com marca própria: a Curly & Roll, lançada a partir da experiência da Talaku.es, loja online baptizada à letra do nome da criança que trocou às voltas ao destino de Neus.

Até à adopção de Talaku, quando a menina tinha três anos, a família era integralmente composta por pessoas brancas, quase na totalidade sem literacia étnico-racial.

Não era o caso de Neus que, para melhor acolher a filha, originária do Quénia, decidiu informar-se sobre a sua identidade africana e negra, através da ligação a colectivos que se dedicam a esse trabalho de consciencialização.

“Tudo aquilo que me avisaram que iria acontecer aconteceu”, partilha, referindo-se a um quotidiano de microagressões racistas. Os episódios acumulam-se no baú das memórias, de onde a espanhola retira uma interecção num parque infantil.

“Um dia, a Talaku veio ter comigo a dizer que as meninas não queriam brincar com ela por ser negra. Aquilo marcou-me”.

Entre o que aprendeu sobre educar uma criança negra, e aquilo que começou a viver e a sentir, depressa Neus percebeu que iria precisar de uma espécie de “reprogramação”.

Contrariando o instinto mais primário, de confrontar as mães das crianças com o comportamento das filhas, a empresária optou pela via pedagógica.

“Em vez de apontar para o racismo, perguntei às meninas porque é que não queriam brincar com a Talaku, se era apenas por ter uma cor diferente. Acho que aí perceberam que aquilo não fazia sentido, e, pouco depois já estavam todas a brincar”.

Questionar para transformar

Se a ‘voz da razão’ dessa história fosse negra, e não branca, o desfecho teria sido o mesmo? Teriam as crianças ouvido, sem que as suas mães interferissem? Neus nunca parou – nem pára – de fazer perguntas.

Na viagem que se habituou a fazer a Barcelona, por exemplo, para abastecer a mochila de produtos capilares, o questionamento era constante. O que comprar? Como se utiliza este frasco? Em que quantidades?

As respostas foram chegando à velha moda do “aprender fazendo”.

“Ia experimentando no cabelo da Talaku, e fui procurando informação no YouTube”.

Aos poucos, a insistência e prática começaram a dar resultados: além de encontrar o seu método para cuidar do afro da filha, Neus começou a partilhar, com outras famílias, as suas aprendizagens.

Primeiro de modo informal, em grupos de pais adoptivos e projectos de literacia racial, aos quais já estava ligada, e depois através da loja.

A Talaku.es nasceu em 2013 e, no final do ano passado apresentou-se em Portugal, mercado onde pretende expandir o alcance.

“Em Espanha o produto já está estabelecido, e a vender muito bem”, nota Neus, destacando uma das novidades do projecto: o desenvolvimento de uma marca própria e vegana. “Estamos em 100 salões de cabeleireiro com os nossos produtos Curly& Roll”.

A oferta, disponível na loja online – onde 2% da vendas revertem para ONG’s –, deu resposta a uma contrariedade que, com o crescimento da Talaku.es, se acentuou: a incapacidade de a loja repor stocks de artigos que não produz.

“Ter a nossa marca permite-nos responder melhor à oferta, e os nossos produtos têm a versatilidade de funcionar para todos os tipos de cabelo, do mais cacheado ao mais crespo”.

Mais do que falar sobre os benefícios do catálogo Talaku, Neus faz questão que os mesmos sejam comprovados, e, por isso, a apresentação da Curly& Roll em Lisboa aconteceu com a presença de Elizabeth Acosta, do salão Elizabeth Rizos.

“Queremos que os profissionais em Portugal tenham formação nos nossos produtos”, antecipa a espanhola, sem nunca perder de vista o lugar da aprendizagem.

“Hoje a Talaku já tem 17 anos e decidiu alisar o cabelo”, conta, afastando imediatamente qualquer leitura derrotista ou desencantada.

“A minha filha sempre gostou muito de fazer penteados. Sei que está a adoptar um novo visual, não por rejeitar a sua identidade ou por querer ser aceite, mas porque diz que quer uma alternativa mais prática”.

A motivação faz toda a diferença, sublinha Neus, de volta ao dia em que, com apenas quatro anos, Talaku tentou “limpar” a cor, esfregando o rosto com saliva.

“Nada nos prepara para isso, mas temos de ser capazes de reagir e educar as nossas crianças para aceitar e amar quem são, e como são, e não verem nada de errado nas diferenças”. Todas especialmente humanas.

Elizabeth Acosta, do salão Elizabeth Rizos, fotografada por Vivian Machado

Os planos de Artemisa Ferreira para documentar Cabo Verde

Ainda estudante, Artemisa Ferreira quis saber mais sobre os jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, que foi encontrando durante a licenciatura e o mestrado no norte do país. Desse interesse resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras. No regresso ao seu Cabo Verde natal, e já com o grau de mestre em Realização, Cinema e Televisão no currículo, escreveu e realizou a premiada curta “Oji”, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares. Agora apresenta-nos “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, documentário que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40 em Cabo Verde”, e que, por cá, foi exibido no espaço Tabanka Sul, no Seixal, e no Mbongi67, em Queluz. Presente nas duas sessões, a cineasta, escritora e professora conversou com o Afrolink sobre este projecto, antecipando os próximos planos: "Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde".

Ainda estudante, Artemisa Ferreira quis saber mais sobre os jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, que foi encontrando durante a licenciatura e o mestrado no norte do país. Desse interesse resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras. No regresso ao seu Cabo Verde natal, e já com o grau de mestre em Realização, Cinema e Televisão no currículo, escreveu e realizou a premiada curta “Oji”, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares. Agora apresenta-nos “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, documentário que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40 em Cabo Verde”, e que, por cá, foi exibido no espaço Tabanka Sul, no Seixal, e no Mbongi67, em Queluz. Presente nas duas sessões, a cineasta, escritora e professora conversou com o Afrolink sobre este projecto, antecipando os próximos planos: "Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde".

Apresentação d’ “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, no espaço Mbongi67

Assombra memórias como o pior dos nossos pesadelos: por um lado, vive-se com o receio de que se concretize – ou melhor, que se repita – por outro, faz-se de tudo para o esquecer. Herdeira deste temor colectivo, gerado a partir de um capítulo trágico da História de Cabo Verde, Artemisa Ferreira decidiu confrontá-lo.

O resultado vê-se no documentário “Os 47’s - depoimentos que ficaram”, filme que relata as “aflições causadas pela fome nos anos 40”, período no qual o arquipélago africano perdeu quase metade da população.

“Este é um passado que não é muito falado. Por isso muitos jovens – e não só – desconhecem a realidade daquilo que foi e ainda é Cabo Verde”, nota a cineasta, quebrando décadas de um pesado silêncio.

“O país passou por uma seca severa, em que a partir do terceiro ano sem chover nada, as pessoas começaram a morrer de fome”.

Quase oito décadas depois, a cabo-verdiana assinala que “a conjuntura internacional mudou, mas a falta de chuva é uma realidade que persiste no país. Por isso, é importante conhecer os efeitos das secas, e encontrar respostas para o futuro”.

Licenciada em Tecnologias de Informação e Comunicação e Mestre em Realização Cinema e Televisão, Artemisa procura dar o seu contributo a partir da sétima arte.

“Quero documentar aquilo que existe, e que ainda está por contar em Cabo Verde”.

Identidades e globalidades

O interesse pelo desconhecido levou-a a debruçar-se sobre a realidade dos jovens portugueses descendentes de cabo-verdianos, comunidade com a qual se cruzou durante o Ensino Superior, cumprido em universidades lusas.

Desse encontro resultou o documentário “Identidade Repartida”, expressão de pertenças além-fronteiras.

“Percebi que em Portugal esses jovens não são considerados portugueses, e quando chegam a Cabo Verde também não são considerados cabo-verdianos. Então quis saber como se sentem”.

Entre mundos, a indefinição e os conflitos de identidade acabaram por surpreender Artemisa: enquanto os filhos de pai e mãe cabo-verdianos diziam sentir-se portugueses, aqueles em que um dos progenitores era português manifestavam uma maior identificação com Cabo Verde.

“Havia mais dúvidas naqueles em que ambos os pais eram cabo-verdianos”, sublinha a realizadora.

Depois dessa experiência, documentada em 2013 no âmbito do mestrado, a também escritora e professora universitária apresentou a curta de ficção “Oji”.

A produção, centrada no impacto das redes sociais nas relações familiares, venceu o prémio revelação no Plateau – Festival de Cinema da Praia 2015, e, dois anos depois, conquistou o troféu de melhor montagem na I Mostra Competitiva do Cinema Negro Adélia Sampaio, no Brasil.

Valas coloniais

Agora é com os “Os 47’s - depoimentos que ficaram” que Artemisa nos continua a prender ao grande ecrã.

“A narrativa é construída por entrevistas com pessoas que passaram pela fome, outras que não passaram por isso, e especialistas de diferentes áreas de estudo”, explica a cineasta, que, com esta obra, revela “as diferentes formas de luta dos cabo-verdianos para sobreviver”.

Os relatos incluem o chamado desastre da assistência, eternizado na cidade da Praia, mas não adequadamente memorializado.

"As pessoas vêem o monumento [às Vítimas da Fome e do Desastre da Assistência de 1949], mas não sabem o que representa", lamenta a também professora universitária, de lição voltada para um dos episódios mais desafortunados que marcaram os destinos do país.

"A população ia à procura de apoio, de algo para comer. Nesse local [onde funcionavam os Serviços Cabo-verdianos de Assistência], havia um muro que acabou por ruir e desabou por cima de quem ali estava. Eram crianças, jovens, idosos, grávidas...muita gente".

Os registos, aponta Artemisa, referem cerca de 230 mortes, número que, acredita, peca por defeito: "Tivemos feridos em estado grave que não sobreviveram, e não estão contabilizados".

Nessa época, morria-se sob o jugo colonial português, enquanto a propaganda ocultava os crimes do Estado Novo, regime que mantinha uma política de auxílio zero aos territórios ocupados.

"Segundo alguns relatos, o que Salazar fez na altura foi mandar abrir valas, mais e mais valas para enterrar a população".

A história conta-se n' "Os 47’s - depoimentos que ficaram”, que apresenta, em 90 minutos, mais de 70 testemunhos, reunidos em sete anos de trabalho.

Naufrágios e resistências femininas

Pelo caminho, a cineasta recolheu tanta informação, que não descarta a hipótese de retomar alguns episódios apresentados no documentário.

É o caso, por exemplo, dos naufrágios que, nessa época, acabaram por ajudar a mitigar os horrores da seca. “O mais famoso é o do navio John E. Schmeltzer, que encalhou em Santo Antão”, aponta Artemisa, assinalando que a rota “seguia da Argentina para a Europa, com toneladas e toneladas de milho”.

Ao navegar por este passado de infortúnio, a realizadora percebeu também como as mulheres assumiram um papel fundamental no combate à fome. “É impressionante o que elas fizeram para sobreviver, e para que as famílias sobrevivessem”.

Os testemunhos incluem a história dramática de uma mulher que, durante dias, andou com o filho morto às costas. “Talvez assim pudesse receber um bocadinho mais de alimento”, calcula a realizadora, interessada em aprofundar essa e outras estratégias femininas de resistência.

“Quero levar estes relatos para a literatura”, antecipa, trazendo para a conversa outra expressão do seu trabalho artístico: a escrita.

Autora do livro de poemas “Desejo”, Artemisa também integra a colectânea poética “Cabo Verde-Galiza – Um Abraço Poético”, e, com a obra “Gruta Abençoada”, tornou-se a primeira escritora a publicar um livro inteiro de poesias eróticas em Cabo Verde.

Apesar de algumas críticas e resistências, a realizadora conta que o texto inspirou um grupo teatral de São Vicente a apresentar uma peça sonora.

“Somos conservadores quando falamos publicamente, mas não quando estamos nas esquinas com os amigos”, diz, afastando da sua abordagem leituras pornográficas.

“Não associo o erotismo à parte sexual ou carnal, mas sim ao belo. Para mim, tudo o que é belo é erótico”.

Inspiração literária

Entre os livros e o grande ecrã, o caminho de criação artística também encontra no ensino uma via de expressão.

“Trabalho com os meus alunos a adaptação da literatura cabo-verdiana para o cinema”, adianta Artemisa, professora na Universidade de Cabo Verde- UniCV.

No último ano lectivo, por exemplo, a obra “Mornas eram as noites”, de Dina Salústio, deu o mote para a apresentação de quase 12 documentários.

A inspiração literária promete ganhar expressão também na cinematografia da escritora, que está a trabalhar numa docuficção.

O projecto deverá concretizar-se através da Ceiba Produções, empresa criada por Artemisa para implementar as suas propostas na área audiovisual.

Os planos, revela a realizadora, incluem um documentário sobre o músico Renato Cardoso, já em construção.

Igualmente em movimento está a afirmação e consolidação da presença feminina neste sector. "Reunimos um grupo de nove mulheres, e criámos um espaço para nos apoiarmos no desenvolvimento dos nossos projectos".

Nasceu assim o “Koletivu Nhanha”, baptizado à letra da identidade de uma antiga combatente: Ana da Veiga, que liderou a chamada Revolta de Ribeirão Manuel, no início do século XX.

Popularizada Nhanha Bongolon, tornou-se um símbolo da força e resistência feminina contra a opressão colonial. Agora também activo na luta pela igualdade de género. Dentro e fora do grande ecrã.

À procura de Mário Pinto de Andrade, numa via de encontro com Sarah Maldoror

Neste 2025 em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a editora Letra Livre vai lançar uma há muito aguardada reedição da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”. A novidade é antecipada ao Afrolink por Henda Ducados, filha do líder histórico, que, juntamente com a irmã, Annouchka de Andrade, se tem dedicado a preservar e difundir o legado familiar. Além de nos darem a conhecer os múltiplos contributos paternos para os processos de libertação – ultrapassando as fronteiras mais estritas da intervenção política –, Henda e Annouchka abrem os arquivos maternos, permitindo-nos aceder à vida e obra de Sarah Maldoror, apelidada de “mãe do cinema africano”.

Neste 2025 em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, a editora Letra Livre vai lançar uma há muito aguardada reedição da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”. A novidade é antecipada ao Afrolink por Henda Ducados, filha do líder histórico, que, juntamente com a irmã, Annouchka de Andrade, se tem dedicado a preservar e difundir o legado familiar. Além de nos darem a conhecer os múltiplos contributos paternos para os processos de libertação – ultrapassando as fronteiras mais estritas da intervenção política –, Henda e Annouchka abrem os arquivos maternos, permitindo-nos aceder à vida e obra de Sarah Maldoror, apelidada de “mãe do cinema africano”. A destacada herança ganha expressão a partir das actividades da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”, um dos temas abordados na conversa com Henda, que, no final de 2024, após décadas em Angola, se mudou para Portugal. “Aqui consigo ajudar mais a minha irmã”, explica, de calendário apontado para os diversos compromissos da associação, entre exposições, presenças académicas e projectos de restauro do espólio de Sarah. “Até 2026 já temos a agenda cheia”, conta a economista e socióloga, lembrando o que virá depois disso: os centenários do nascimento de Mário (2028) e Sarah (2029). “Acho impressionante a sua cumplicidade. Evoluíram juntos. Viveram uma história de amor que teve como sustento a emancipação cultural de ambos.” O que ainda falta contar?

Henda Ducados, imagem da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”

Estava sempre agarrado a um livro, embrenhado em torrentes de leituras, anotações e pensamentos, num quotidiano que também não dispensava caminhadas para desanuviar e arrumar ideias. “Tenho essa memória muito vívida: o Mário era um homem de rituais”, recorda Henda Ducados, desfiando lembranças familiares que fazem parte da nossa História colectiva.

Filha de Mário Pinto de Andrade e Sarah Maldoror, a economista e socióloga dedica-se, em conjunto com a irmã, Annouchka de Andrade, a compilar, preservar e divulgar o legado dos pais. Ou melhor: de Mário e de Sarah.

“Nunca me referi ao Mário como pai, nem à Sarah como mãe, porque fomos educadas assim”, explica, afastando desse tratamento qualquer leitura de distanciamento. “O afecto está cá quando falo neles. Simplesmente na nossa casa o hábito era diferente”.

Além de uma infância rodeada de livros, Henda recorda algumas peripécias próprias das lutas na clandestinidade.

“Cada sítio onde vivemos está associado a um evento histórico, e eu acho isso bastante interessante”, nota, começando pelo seu local de nascimento: Marrocos.

“Rabat [a capital] era a sede do Secretariado-Geral da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP)”, assinala, antes de apontar para a localização seguinte: Argélia.

“Foi o palco das revoluções: todos os movimentos nacionalistas tiveram um escritório e uma presença muito grande lá. Lembro-me que a nossa casa estava sempre cheia de pessoas a ir a vir, e que um dos líderes do americano Black Panther, o Eldridge Cleaver, era nosso vizinho”.

O ultimato argelino

Com a recordação de Cleaver assaltam memórias do génio materno: “Uma vez, a Sarah disse-lhe: podes entrar, mas nada de confusão aqui! Faz o favor de deixar a tua arma à porta, porque eu tenho filhas.”

A passagem pela Argélia acabou, contudo, por ficar marcada por outro ultimato: 24 horas para abandonar o território.

“A nossa saída do país foi dramática, porque a Sarah tinha ido à Guiné-Bissau, a convite do Amílcar Cabral, para fazer um filme sobre a luta do país. Lá no terreno, ela mudou o rumo do filme, porque viu que as mulheres tinham um papel muito importante. Então, filmou o trabalho das mulheres, e quando voltou a Argélia, houve uma polémica com o responsável”, descreve Henda, explicando que, embora a produção incidisse sobre o combate guineense, era financiada pela Frente de Libertação Nacional argelina.

“Não gostaram do resultado. Mas não foi isso que levou a Sarah a ser expulsa. Ela infelizmente não se conseguiu conter, insultou um general e acabou presa, com ordem para deixar o território”.

O episódio, que não teve um desfecho pior porque havia a influência de Mário, precipitou a mudança de mãe e filhas para Paris, onde acabaram por se estabelecer.

Para trás ficaram as imagens da discórdia, sem que, contudo, tenham sido esquecidas.

“Hoje esse filme está perdido, mas, recentemente, a minha irmã foi a Argélia, e fez um bom contacto ao nível do Exército, e ao nível da Cinemateca, para ver se conseguimos recuperar a película”.

Compreender Angola, pela escrita de Obama

A diligência faz parte do compromisso de preservação do legado paterno e materno, assumido pelas duas herdeiras.

“Na verdade, respondemos a uma demanda que tem sido excepcional”, conta Henda, assinalando o crescente interesse que a “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade” tem despertado em todo o mundo.

“Criámos o projecto em 2020, quando a Sarah faleceu”, recua a economista, na altura ainda a residir em Luanda, destino que se impôs na sua trajectória há mais de três décadas.

“Foi uma escolha um pouco natural, porque o Mário tinha falecido em 1990, e, nessa altura, eu fui a Angola pela primeira vez, para o funeral”. A dolorosa experiência da perda acabou, dois anos depois, por precipitar a mudança.

“Quando acabei os meus estudos, em Chicago, disse: e agora? De repente, tive um grito interior, e senti que era necessário ir”.

O propósito da viagem, que durante muito tempo Henda não conseguiu explicar, revelou-se a partir de uma leitura. “Pode parecer anedótico, mas foi assim mesmo: eu estava a ler o livro do Obama, “Dreams of my Father”, e há uma parte, no fim da viagem que ele fez ao Quénia, em que está nas ruas de Nairobi, já preparado para regressar aos EUA, e sente o pai, consegue vê-lo num engraxador de rua, num motorista de táxi. E no fundo é isso…quando estive em Angola, senti-me mais próxima do Mário”.

A par do reforço da ligação ancestral, a também socióloga aproveitou a temporada angolana para co-fundar a Rede Mulher, aprofundar conhecimentos em microcrédito e descobrir novos sentimentos de pertença.

“É interessante porque quando o Obama chegou ao Quénia, pela primeira vez ninguém questionou o nome dele, que foi pronunciado como deve ser. Isso também aconteceu comigo”.

Apesar de o pai lhe ter explicado a escolha do seu nome – “sempre me disse que era saudade, não só de Angola, mas da mãe –, em Angola, Henda ganhou nova força identitária. Como num processo de renascimento.

“O óbito do Mário foi tão violento que essa foi uma forma de me curar”.

Mais do que lidar com o impacto da morte paterna – “perdi aí alguém muito chegado pela primeira vez” –, a economista reconhece agora que carregava, de forma inconsciente, o peso de não ter resposta a algumas questões, em relação ao percurso do pai, e a necessidade de conhecer as origens.

Legado na agenda

Hoje fixada em Lisboa, Henda explica que como Annouchka vive em Paris, a sua mudança para Portugal permite uma maior partilha de responsabilidades, na dinamização da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade”.

“Aqui consigo ajudar mais a minha irmã”, sublinha, de calendário apontado para os diversos compromissos da associação, entre exposições, presenças académicas e projectos de restauro do espólio de Sarah.

“Até 2026 já temos a agenda cheia”, nota, lembrando o que virá depois disso: os centenários do nascimento de Mário (2028) e Sarah (2029).

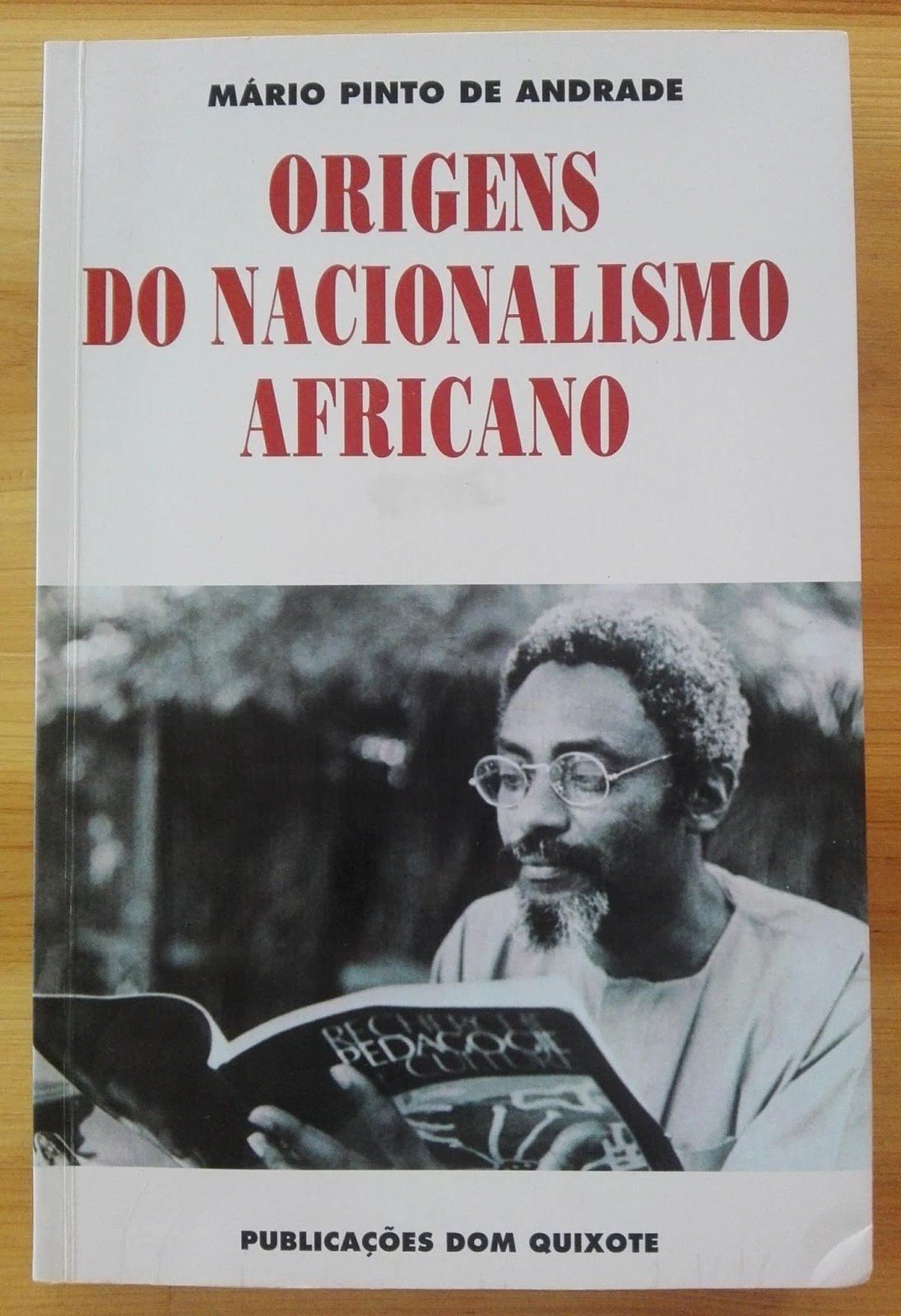

Para este ano, as novidades passam pela reedição, pela Letra Livre, da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, intitulada “Origens do Nacionalismo Africano”, e por um colóquio sobre o líder histórico, a acontecer em Junho na cidade brasileira de São Paulo.

Também em 2025 – em que se assinalam os 50 anos das Independências de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe – está na calha o lançamento de uma compilação de textos do destacado pan-africanista, que sucede à estreia, em 2024, do documentário “Mário”, do americano Billy Woodberry.

“O filme é interessante porque retrata a vida do Mário, mas apenas dimensão política. Eu fiquei com a sede de querer ver mais do poeta, do humanista e do intelectual e pensador”, admite Henda, empenhada em dar a conhecer mais do pai.

Por exemplo, conta, “muita gente não sabe que o Mário ajudou a Sarah a escrever os seus primeiros dois filmes: Monangambé e Sambizanga. Mas foi ele que escreveu os diálogos, e que ajudou no roteiro”.

Amor de emancipação

A colaboração reflete uma das dimensões que, para a filha, importa aprofundar: “Eu acho essa parte da cumplicidade impressionante, porque é a cumplicidade de uma pessoa que não é africana, como a Sarah, que descobriu e abraçou a literatura angolana com ele, e abraçou a causa do movimento de libertação”.

Lembrando que a realizadora já tinha uma identidade construída antes de conhecer Mário, a economista assinala que também ele já era uma pessoa com obras publicadas.

“Evoluíram juntos. Viveram uma história de amor que teve como sustento a emancipação cultural de ambos.”

O que ainda falta contar?

“Havemos ainda de descobrir mais”, acredita Henda, que se continua a surpreender com o legado que lhe corre nas veiais.

“A Sarah tem sido estudada há mais de 20 anos nos Estados Unidos, mas agora há mais pessoas a estudar, a criar cadeiras de cinema sobre o trabalho dela, e nós estamos a fazer palestras nessas universidades”, nota, traçando uma rota que já passou pelas prestigiadas Harvard e Princeton, e que em breve também estará em Yale.

Muda-se a geografia, da América para a Europa, e o interesse na realizadora mantém-se: os 45 filmes que integram a obra de Sarah têm sido seleccionados para vários festivais, processo indissociável do trabalho de restauração desenvolvido por Henda e Annouchka. A este estímulo para novas exibições, junta-se o recurso à tecnologia Blu-ray, via em utilização para facilitar o acesso de mais pessoais à marca Maldoror.

Já a assinatura Pinto de Andrade transporta ainda uma dimensão Kimbundu pouco analisada, visível, por exemplo, na letra da canção “Muimbu Ua Sabalu”, imortalizada em interpretações de Ruy Mingas e Bonga.

Mas muito mais do que um extenso e rico acervo, Mário deixou um caminho para a sua preservação. “Lembro-me que dizia sempre: ‘Atenção, às minhas notas, atenção aos meus cadernos’. Aliás, quando ele partiu, depositámos os documentos na Fundação Mário Soares/ Maria Barroso, e o pessoal ficou surpreendido, porque estava tudo muito organizado”.

Os impressionantes planos de conservação não deixaram sequer de fora o regresso à cidade de origem. “Eu gostaria que um dia tu me ajudasses...vamos criar uma associação no Golungo Alto, dizia-me ele, mas eu só olhava e respondia: o quê? O Golungo Alto? Tão longe! Era uma coisa que no meu imaginário não se poderia materializar”.

Hoje, a três anos do centenário do nascimento do líder histórico, as actividades da “Associação dos Amigos de Sarah Maldoror e Mário de Andrade” demonstram-nos que tudo é possível.

“O contar da história é um compromisso”, sublinha Henda. “Uma pessoa não pode dizer: o meu pai não foi um escritor, a minha mãe não foi realizadora…não tenho nada para contar. Não! Todos nós temos uma história para contar. E eu acho que é muito importante contá-la, ter orgulho em quem somos, tentar compreender o nosso papel na sociedade, e como havemos de marcar a diferença”.

Sem encolhimentos de fronteiras: “Há muitas coisas para fazer e para melhorar, seja nos nossos países de origem, seja na diáspora”. Com legado.

Edição esgotada da obra antológica de Mário Pinto de Andrade, que será reeditada pela Letra Livre

Televisão a branco e branco

Trabalhei como jornalista durante quase 20 anos, percurso iniciado na revista Visão, continuado no semanário Sol, e expandido a partir da saída para Angola, onde assumi, pela primeira vez, funções de chefia. As novas responsabilidades permitiram-me adicionar à minha assinatura profissional a única secção para a qual, até aí, nunca tinha escrito uma palavra: política. A nacional, entenda-se, porque a minha formação em Relações Internacionais acabou por me direccionar para o acompanhamento da actualidade ‘global’ – que é como quem diz do Norte Global. Faço o enquadramento para assinalar que apesar da minha experiência no jornalismo, nunca consumi tanto comentário político como no último ano e meio. Entre páginas de jornais e canais de televisão, a minha dieta informativa passou a incluir doses generosas de análise e opinião, demasiadas vezes indigestas de tão destemperadas. Cada uma à sua maneira, as diferentes posições que vou encontrando evidenciam que o pensamento que habita o espaço público até pode ter diferentes cores partidárias, mas há uma que sobressai: a da pele branca. Afinal, onde estão os comentadores negros?

Trabalhei como jornalista durante quase 20 anos, percurso iniciado na revista Visão, continuado no semanário Sol, e expandido a partir da saída para Angola, onde assumi, pela primeira vez, funções de chefia. As novas responsabilidades permitiram-me adicionar à minha assinatura profissional a única secção para a qual, até aí, nunca tinha escrito uma palavra: política. A nacional, entenda-se, porque a minha formação em Relações Internacionais acabou por me direccionar para o acompanhamento da actualidade ‘global’ – que é como quem diz do Norte Global. Faço o enquadramento para assinalar que apesar da minha experiência no jornalismo, nunca consumi tanto comentário político como no último ano e meio. Entre páginas de jornais e canais de televisão, a minha dieta informativa passou a incluir doses generosas de análise e opinião, demasiadas vezes indigestas de tão destemperadas. Cada uma à sua maneira, as diferentes posições que vou encontrando evidenciam que o pensamento que habita o espaço público até pode ter diferentes cores partidárias, mas há uma que sobressai: a da pele branca. Afinal, onde estão os comentadores negros?

Semanalmente, junto-me aos camaradas Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu n’ Os Comentadores. É um espaço integrado no AbrilAbril, também acessível via YouTube, e que parte de comentários feitos nas televisões, a que se soma um artigo publicado na imprensa escrita – não forçosamente de opinião.

Estou neste trio há mais de um ano, e, episódio após episódio, fui encontrando o meu lugar num território que, até aí, me era completamente estranho, e que sempre senti que me estava vedado.

Afinal, quantas pessoas negras assinam colunas de opinião política em revistas e jornais? Quantas têm espaço na TV portuguesa?

Vejo que a professora Luísa Semedo resiste nas páginas do Público, depois do afastamento abrupto da socióloga Cristina Roldão, mas não encontro nenhuma outra referência na imprensa escrita.

A ausência acentua-se quando ligo a televisão: à excepção dos programas desportivos, só me deparo com comentadores brancos.

Ressalva: os comentadores negros que aparecem a analisar futebol chegam à televisão já com expressão pública, pelas carreiras que tiveram nos relvados e/ou no comando técnico de equipas.

Sem essa projecção prévia seriam alguma vez considerados?

Foco na categoria “comentadores” porque, em teoria, ela tem subjacente o reconhecimento de intelectualidade, a que corresponde conhecimento, vivência e capacidade de interpretação e análise da actualidade, fundamentais para a construção de pensamento.

Sublinho “em teoria” porque, à luz da prática que tenho acompanhado nos diferentes canais de televisão – exercício que passou a integrar a minha digestão informativa diária por causa d’ Os Comentadores –, essa intelectualidade resume-se, regra geral, a sobranceria, vaidade e apelidos que acumulam privilégios, adornados, aqui e ali, por distinções curriculares que escondem longas cadeias de referenciações. Mas, apregoam eles e elas, o que vale é a meritocracia!

Uma ardilosa invenção segundo a qual, se não temos pessoas negras a comentar a actualidade política – e a ocupar outras posições de visibilidade e influência social –, é por não fazerem o suficiente para chegar lá.

E como quem decide goza do enorme privilégio de poder escolher não ver cores, continuamos a viver num mundo em que a televisão se pensa e vê a branco e branco, e em que a cobertura mediática ignora a presença negra, a menos que sirva para confirmar percepções de identidades.

Não estranha, por isso, que, a dar-se o milagre de nos chamarem para comentar a actualidade num espaço mainstream, o convite esteja invariavelmente amarrado a uma qualquer situação de racismo. O que não deixa de ser sintomático: por um lado, dizem-nos que não vêem cores, e, por outro, não nos conseguem reconhecer para além da nossa negritude.

Esta tem sido a regra, mas esta não tem de continuar a ser a regra. Da mesma forma que se abriu caminho – e bem – à opinião feminina no espaço público, é crucial que se faça o mesmo em relação às pessoas negras e a todas aquelas que continuam invisibilizadas.

Sei que a simples exposição às diferenças humanas não produz, por si só, a aceitação dessas diferenças, contudo, parece-me evidente que sem a desconstrução dos preconceitos associados a essas diferenças, continuaremos a viver numa sociedade de profunda desumanização do “outro”.

Se todos os tipos de pessoas trabalham, pagam impostos, arrendam e compram casas, consomem, constroem famílias, amam, sofrem, pensam, indignam-se, revoltam-se…porque é que na configuração do espaço público português, apenas as pessoas brancas são consideradas na multidimensionalidade humana?

O que sabemos é que a partir dessa subtracção de vidas se multiplicam os olhares de desumanização e a normalização de práticas discriminatórias, cristalizando-se percepções de subalternidade, incivilidade e criminalidade. Mas o que para tantos representa enviesamento, apagamento e silenciamento, continua a ser, aos olhos da branquitude “criadora de todas as causas e coisas”, um bom programa de fortalecimento e entretenimento de poder.

Cabe-nos, por isso, a nós, pessoas racializadas e aliadas, continuar a apresentar outros programas. Conscientes de que a revolução não será televisionada, mas precisa de ser imaginada. À imagem do que nos lembra Jonathan Horstmann, na citação que abre a newsletter desta semana: “A voz negra é forçada a ser imaginativa, caso contrário será silenciada”.

Nós por cá, reiteramos o compromisso de continuar a imaginar.

“Um Passado Presente” – para imaginar um futuro mais consciente e anti-racista

Há uma parede estrutural – feita de efabulações, omissões, manipulações e distorções históricas –, que mantém o edifício colonial português de pé. Mas hoje sabemos o suficiente do caderno de encargos da obra imperial para reconhecermos que assenta sobre fracturas invididuais, familiares e colectivas, que tornam visível a necessidade de um projecto de reparação. Apesar disso, Portugal-o construtor prefere cobrir-se de tapumes de silêncio, manter a fachada de ‘bom colonizador’, e ignorar o lastro de destruição que, 50 anos após a queda do estado novo, continua a infiltrar vidas. Com que resultados? “Um Passado Presente” abre caminho para encontramos respostas.

Há uma parede estrutural – feita de efabulações, omissões, manipulações e distorções históricas –, que mantém o edifício colonial português de pé. Mas hoje sabemos o suficiente do caderno de encargos da obra imperial para reconhecermos que assenta sobre fracturas invididuais, familiares e colectivas, que tornam visível a necessidade de um projecto de reparação. Apesar disso, “Portugal-o construtor” prefere cobrir-se de tapumes de silêncio, manter a fachada de ‘bom colonizador’, e ignorar o lastro de destruição que, 50 anos após a queda do estado novo, continua a infiltrar vidas. Com que resultados? “Um Passado Presente” abre caminho para encontramos respostas. Carlota Matos, artista e autora da proposta, explica de que forma: procurando “criar um espaço de diálogo”, em que se reflecte “sobre o impacto do colonialismo e do processo de descolonização, tanto no passado como nos dias de hoje”. Acompanhada da mãe, Fátima Matos, que chegou a Portugal como “retornada”, em 1976; e do artista MoYah, que deixou Moçambique durante a guerra civil, terminada em 1992; Carlota sublinha o carácter agregador deste projecto. “Num contexto em que ainda há muito branqueamento da história, este trabalho oferece uma oportunidade para confrontar essas realidades, trazer novas perspectivas e imaginar um futuro mais consciente e activamente anti-racista”. O Afrolink conta-lhe tudo.

Texto escrito a partir da recolha de depoimentos de Janeth Tavares, que assina as fotografias

Registo da apresentação informal ao público, no âmbito do Programa de Residências d’O Rumo do Fumo

Fechado na gaveta, encurralado entre “o transtorno e o desconforto” que sempre lhe causou, o passado fez-se finalmente presente na história de Carlota Matos.

Herdeira da ‘marca’ dos “retornados”, a artista portuense cresceu a ouvir a mãe falar sobre a infância em Moçambique, e sobre “o choque cultural que sentiu na vinda para Portugal, aos 12 anos”.

Mais do que a “nostalgia”, Carlota sempre identificou os silêncios que se colavam a essas memórias. “Eu sabia que ainda existia muito por contar”. Mas, como ultrapassar “o transtorno e o desconforto” que o tema sempre lhe causou, e procurar saber mais?

“Sabia também que, ao criar um projecto sobre isto, queria fazê-lo com um artista moçambicano e incluir a sua perspetiva”.

O momento surgiu há cerca de um ano, no Reino Unido, destino de migração e expansão profissional. “Conheci o MoYah em Bristol. Depois de uma conversa inicial, apercebemo-nos de que temos muitos pontos em comum no nosso trabalho e na relação com a arte: ambos trabalhamos bastante em projectos sociais, e temos interesse em abordar questões de família, identidade e descolonização”.

Dessa aproximação de experiências, olhares e leituras históricas, nasceu a vontade de construir uma colaboração, para já concretizada no projecto “Um Passado Presente”.

“Termos sido seleccionados para o Programa de Residências d’O Rumo do Fumo deu-nos a oportunidade de iniciarmos este processo juntos”, nota Carlota, que abriu a criação a um terceiro elemento: a própria mãe.

“Projecto de performance… o que é isso, como se faz, filhota?”, era esta a minha dúvida inicial”, introduz Fátima Matos, destacando o repertório de aprendizagens.

“A história, com entrevistas de outros retornados, e ainda as pesquisas, os livros com interesse nestes temas, incluindo romances de autores moçambicanos; bibliografia em documentários, filmes, reportagens, textos, arquivos históricos; as videochamadas com a minha filha, foi tudo muito importante para o desenrolar do processo e continuidade desejados”.

Nascida em Moçambique, Fátima recorda como a mudança para Portugal, aos 13 anos, foi marcada por “dificuldades na integração”, revisitadas agora n’ “Um Passado Presente”.

Além das próprias lembranças, que passam pela “bondade, generosidade e educação” transmitidas pela mãe, a hoje reformada de uma carreira na banca, destaca a importância de ter conhecido a história do artista moçambicano MoYah, que apresenta como “protagonista e cúmplice” de uma “grande aventura”.

Filho de um Moçambique já liberto do jugo colonial português, demarcador de fronteiras na vida de Fátima Matos, MoYah reside actualmente em Inglaterra, depois de na juventude se ter fixado em Lisboa. A mudança chegou com o estatuto de refugiado político, vivência que o criativo procura visibilizar a partir da arte, que desenvolve como “uma óptima ferramenta para aproximar as pessoas e nutrir a empatia”, a seu ver “uma das bases para uma sociedade frutífera.”

Histórias por contar, aprendizagens por fazer

Inteiramente dedicado à carreira artística, o moçambicano encontrou na música, e em particular no Rap, uma via “poderosa de autoconhecimento e expressão social”, através da qual alerta para várias injustiças sociais.

“Os temas da migração, da identidade, do lar e da diáspora africana são realmente interessantes para mim, pois fui forçado a fugir do meu país natal, Moçambique, ainda criança, durante a guerra civil”, conta MoYah, defendendo que precisamos saber mais sobre esse capítulo da nossa História.

“Não creio que exista arte contemporânea suficiente que explore e reflita a experiência dos moçambicanos que migraram para Portugal naquela época e as complexidades que rodearam a sua migração”.

Disposto a contribuir para um maior conhecimento, MoYah partilha que, “como artista full-timer” – agora também voltado para a prática teatral – encontra constantemente novas maneiras de se conectar com as pessoas “e fornecer diferentes perspectivas para experiências humanas que nem sempre são representadas, especialmente a experiência vivida por refugiados”.

Assumido apologista da “representatividade artística de pessoas do Sul Global”, o moçambicano considera que “Um Passado Presente” oferece “uma boa oportunidade para retratar e transmitir histórias que não são frequentemente ouvidas nos espaços convencionais”.

Aliás, muitas dessas vivências nem sequer foram contadas, porque ainda precisam de ser reconhecidas. E também aí, a arte pode facilitar despertares de consciência, como aconteceu com Fátima, durante os ensaios no estúdio.

“Fez-me enfrentar as dificuldades, praticar a auto-reflexão, aceitar as emoções difíceis, descobrir e partilhar curiosidades sobre mim mesma, fortalecer momentos sensíveis com sinais de humanidade”.

Já a filha Carlota sublinha o efeito desbloqueador do que estava por contar. “Comecei também a ter com a minha mãe as conversas que nunca tivemos, usando o livro ‘Caderno de Memórias Coloniais’ de Isabela Figueiredo como ponto de partida”.

Além do impacto particular do projecto, a autora de “Um Presente Passado” reflecte sobre o seu efeito estrutural.

“Dialoguei com o MoYah e outras pessoas moçambicanas, e passei muito tempo a refletir sobre o meu lugar de fala e de privilégio, o porquê deste projeto e o meu papel nele. Percebi também que ao procurar entender a história da minha mãe, da minha família e do meu país, estou a procurar entender-me a mim mesma”.

Sustentar o futuro com honestidade

O processo de criação artística teve como foco de partida a pesquisa, na primeira de quatro semanas de residência centrada no contexto político que se vivia em Moçambique nos anos 70 e 80, atravessando a luta e a conquista da Independência, as movimentações dos “Retornados” e a Guerra Civil, encerrada em 1992, após 16 anos de confrontos.

“Pretendemos com Um Passado Presente investigar como tornar possível o diálogo entre diferentes gerações, aumentar a compreensão e escuta entre pessoas que cresceram em mundos tão diferentes”.

A proposta conta já com uma apresentação informal, realizada no final do Verão passado, em Lisboa, no âmbito da residência artística d´O Rumo do Fumo, que beneficiou de um workshop de escrita criativa de Sukina Noor, e dos registos fotográficos de Janeth Tavares.

“Foi basicamente um ensaio aberto com público. Foi muito bom, abordámos vários temas – alguns difíceis –, recebemos a opinião e a partilha de todos os presentes, e tudo foi evoluindo com naturalidade”, recorda Fátima, surpresa com a “recepção tão entusiasta do público”.

O bom acolhimento da plateia, onde outros herdeiros de “retornados” também quebraram silêncios pesados, é igualmente destacado por Carlota.

“A oportunidade de abrir as portas do nosso estúdio foi fundamental. As intervenções positivas dos presentes reforçaram para nós a importância deste projecto, e o feedback que recebemos vai enriquecer o nosso trabalho e ajudar-nos a pensar e planear o futuro”.

O caminho deverá incluir novos voos, antecipa a autora d’ “Um Passado Presente”. “Estamos no início desta viagem, à procura de mais residências artísticas que nos permitam continuar a criar e a explorar o cariz multidisciplinar do projecto”.

Já com algumas das próximas paragens identificadas, Carlota Matos mantém o propósito de tirar da gaveta o tema dos “retornados”.

“A presença de famílias portuguesas brancas em países colonizados e todo o contexto político que a engloba foram, para e por muitos, enterrados”.

Mas a caminho do 50.º aniversário das Independências de quatro dos cinco países ocupados por Portugal (excepção feita para a Guiné-Bissau), a artista quer desenterrar o que precisamos de ver e reconhecer.

“Um Passado Presente procura criar um espaço de diálogo, reflectindo sobre o impacto do colonialismo e do processo de descolonização, tanto no passado como nos dias de hoje. É um projecto sobre encontros e desencontros entre diferentes perspectivas e gerações, que abre um espaço onde estas complexidades possam ser discutidas de forma honesta”.

A proposta torna-se ainda mais relevante, “num contexto em que ainda há muito branqueamento da História”, conforme reconhece a sua autora.

“Este trabalho oferece uma oportunidade para confrontar essas realidades, trazer novas perspectivas e imaginar um futuro mais consciente e activamente anti-racista”. Livre da podridão do edifício colonial.

Carlota Matos, com o livro que ajudou a “desbloquear” conversas com a mãe, Fátima Matos

Residência CPLP mais perto de avançar, com africanos a ficar para trás

A Assembleia da República (AR) aprovou, no passado dia 20, alterações à Lei de Estrangeiros, abrindo caminho para que o título de residência da CPLP possa finalmente entrar em vigor, respeitando as normas europeias. As mudanças ainda terão de passar pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da AR, e obter a ratificação presidencial, processo que deverá ficar concluído até ao final do primeiro trimestre de 2025. Até lá, a antropóloga, artista, pesquisadora e activista de Direitos Humanos, Rita Cássia de Silva, alerta para o carácter discriminatório do novo instrumento, numa carta que dirige “às pessoas conterrâneas brasileiras em Portugal”, e que o Afrolink publica na íntegra. Nela, a investigadora defende que “não deve haver pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP”, lamentando que os países africanos tenham ficado para trás.

A Assembleia da República (AR) aprovou, no passado dia 20, alterações à Lei de Estrangeiros, abrindo caminho para que o título de residência da CPLP possa finalmente entrar em vigor, respeitando as normas europeias. As mudanças ainda terão de passar pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da AR, e obter a ratificação presidencial, processo que deverá ficar concluído até ao final do primeiro trimestre de 2025. Até lá, a antropóloga, artista, pesquisadora e activista de Direitos Humanos, Rita Cássia Silva, alerta para o carácter discriminatório do novo instrumento, numa carta que dirige “às pessoas conterrâneas brasileiras em Portugal”, e que o Afrolink publica na íntegra. Nela, a investigadora defende que “não deve haver pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP”, lamentando que os países africanos tenham ficado para trás.

por Rita Cássia Silva

Carta às pessoas conterrâneas brasileiras em Portugal: não deve haver pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP

Na Revista Portugal Colonial, de propaganda da expansão colonial em África, publicada em Março de 1931 e que era distribuída para “Agentes em todas as cidades Ultramarinas, Madeira, Açôres, Brasil, etc.”, lê-se na página 5, as vis considerações de um certo Sr. colonialista Dr. Agostinho de Campos:

“Porque é que se coloniza? Para que se teem colónias? Que sentido se contém hoje em dia na expressão “Império Colonial”? Nos séculos XV e XVI Portugueses e Espanhóis navegaram, descobriram, conquistaram mundos novos, e começaram os trabalhos da moderna colonização. A crença e o entusiasmo religioso, a ambição de glória, o espírito cavalheiresco, a ânsia de lucro, o orgulho da nação ou de raça, a energia física e moral exuberante, o génio aventureiro, o instinto das necessidades políticas, as fatalidades geográficas, a lei do menor esforço (verdadeiro ou ilusório), a velocidade adquirida em séculos de guerras contra vizinhos, pobreza e imaginação que via luzir ao longe o oiro apetecido – de todos estes impulsos sociais e naturais, alguns contraditórios, se formou uma corrente de forças, superior à vontade e ao raciocínio humano, que nos fêz – a nós e a outros depois de nós – dilatar a Fé e o Império. Na sua essência a iniciativa e persistência colonizadora resume-se em três palavras: exuberar, possuir, dominar. Dar emprego a energias transbordantes. Ter o que julgamos faltar-nos. E ser senhores –; quanta vez para não sermos escravos!”

Tendo sido um homem fascista, pertencente ao movimento colonialista português tardio, o seu desejo de que os homens portugueses não fossem “escravos” toldou-lhe o espírito. De modo que, não havia dentro de si, uma consciencialização sobre a barbárie. Estima-se que mais de 12 milhões de pessoas africanas foram arrancadas dos territórios africanos e torturadas vivas psicologicamente, fisicamente e patrimonialmente, entre os séculos XVI - XIX, tendo sido Portugal o precursor do tráfico transatlântico, responsável direto pelo tráfico de mais de 5,8 milhões de pessoas africanas.

Tara Roberts, afro-americana, mergulhadora e contadora de histórias, nos relata as suas vivências e experiências em viagens por diferentes territórios em busca de uma compreensão histórica e resignificação dos traumas provocados pelo tráfico transatlântico de pessoas africanas escravizadas. Na reportagem “Uma Mergulhadora procura as histórias daqueles que se perderam nos navios negreiros e encontra o lado humano de uma época trágica”, que foi publicada na Revista National Geographic Portugal e atualizada em 24 de Outubro de 2022, Roberts partilha connosco:

“Também ouço histórias do naufrágio do São José Paquete de África. O navio português viajou de Lisboa para a ilha de Moçambique em 1794. Os esclavagistas colocaram mais de quinhentas pessoas, muitas das quais pertencentes à etnia macua, no porão de carga do navio. Dirigindo-se ao Brasil, o navio teve um encontro fatal com o destino às primeiras horas da manhã de 27 de Dezembro, nas rochas ao largo da Cidade do Cabo, na África do Sul. Duzentos e doze dos prisioneiros africanos a bordo morreram e os sobreviventes foram vendidos como escravos.”

Histórias sobre o tráfico transatlântico de pessoas africanas que foram escravizadas pelos europeus e sobre o colonialismo tardio português, não têm vindo a ser rigorosamente explanadas nas escolas no Brasil e muito menos em Portugal, contribuindo assim para que atualmente estejamos a lidar com ataques à frágil vigência democrática onde as pessoas africanas e os seus descendentes estão continuamente a ser invisibilizadas e prejudicadas individualmente e coletivamente.

Pois bem. O Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP, celebrado a 9 de Dezembro de 2021, em comemoração aos 25 anos da CPLP, um diploma que foi votado por todos os partidos políticos do parlamento português, com exceção do partido de extrema-direita, em Novembro de 2021, teve nos países africanos como Cabo Verde e Angola, papéis determinantes e do meu ponto de vista, contemplou um princípio de responsabilização histórica, quiçá reparação colonial. Segundo os dados do relatório de 2023 da AIMA - Agência para a Integração, Migrações e Asilo, 40.266 pessoas oriundas dos territórios africanos que integram a CPLP, 108.232 pessoas oriundas do Brasil e 676 pessoas oriundas de Timor-Leste tiveram concessões de visto de autorização de residência dentro do Acordo de Mobilidade entre os Estados-Membros da CPLP. O acordo esteve estremecido durante o ano passado, devido às demandas europeias relacionadas com o espaço Schengen. Qual não foi a minha surpresa ontem, quando fiquei a compreender que o parlamento português, nomeadamente, os partidos políticos de direita PSD e CDS-PP votaram a favor da concessão de autorizações de residência mediante o acordo de mobilidade CPLP, cujo texto possui discriminações entre países que integram a CPLP! Somente o PCP e o PAN votaram contra! Os países africanos ficaram para trás. Pessoas do Brasil e de Timor-Leste vão poder entrar em Portugal sem visto e pedirão o visto em território português. Todas as pessoas dos 6 países que estão localizados no continente africano, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial somente poderão entrar em Portugal com visto! Todas as pessoas devem ser respeitadas no seio da CPLP, independente da origem étnico-racial, da nacionalidade, do género, da classe social.

Parece-me ser fundamental solicitar-vos uma observação cuidadosa ao quotidiano português e ao mundo em que estamos a viver e que possam se solidarizar com os povos africanos e seus descendentes. A presença africana em Portugal é secular. Penso que seja um dever das pessoas brasileiras conscientes sobre as origens históricas da formação do povo brasileiro, contribuir para que não haja divisão entre povos na CPLP e sim dignificação histórica, verdadeiro entrelaçamento cultural, reparação colonial. O que significa evidentemente que devemos caminhar em conjunto para a salvaguarda da vigência democrática em Portugal. A corroboração com narrativas de que existem pessoas migrantes de 1.ª, 2.ª e 3.ª categorias no âmbito da CPLP, além de ser um caminho muito perigoso, potencializando o avanço da extrema-direita portuguesa, também potencializa a violação do Princípio da Igualdade, artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa: 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Espero sinceramente que este diploma embora tenha já sido votado na AR - Assembleia da República Portuguesa, que possa ser devidamente retificado, antes de ser legitimado pelo Presidente de Portugal, Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Sem África, não haveria Brasil e muito menos, o Portugal que conhecemos hoje.

Moçambique: Luís Honwana alerta para o perigo imperial que pode dividir o país

O livro “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” inscreveu a escrita de Luís Bernardo Honwana nos anais das literaturas africanas. Leitura obrigatória nas escolas de Moçambique e, até 2026, também no Brasil – para os estudantes que concorram à prestigiada USP - Universidade de São Paulo – a obra popularizou-se em todo o mundo como denúncia das atrocidades do regime colonial português. Publicada em vários países e idiomas, “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” já inspirou ensaios, teses académicas, e debates em conferências, alcançando um amplo reconhecimento, do qual ao autor se foi afastando.

O livro “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” inscreveu a escrita de Luís Bernardo Honwana nos anais das literaturas africanas. Leitura obrigatória nas escolas de Moçambique e, até 2026, também no Brasil – para os estudantes que concorram à prestigiada USP - Universidade de São Paulo – a obra popularizou-se em todo o mundo como denúncia das atrocidades do regime colonial português. Publicada em vários países e idiomas, “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” já inspirou ensaios, teses académicas, e debates em conferências, alcançando um amplo reconhecimento, do qual o autor se foi afastando. “O meu percurso não está pendurado no livro, talvez até tenha tido uma reacção de quase de me distanciar dele”, aponta Honwana ao Afrolink, desfiando “outras machambas” que o têm “entretido”, longe do campo literário. A ligação à Organização das Nações Unidas, por exemplo, permitiu-lhe ver como os interesses imperiais dividiram o Sudão, e continuam a orquestrar instabilidades para extrair as riquezas de África. Por isso, acompanha com especial apreensão as movimentações em Cabo Delgado, e as fracturas sociais expostas pelos protestos pós-eleitorais”. No horizonte, traçado numa conversa em Lisboa, no final de Outubro, Honwana destaca o dever de Moçambique assegurar “que os jovens vão ter o seu país, que vão ter a sua pátria”. Esta garantia, sugere, pode estar na criação de um Governo de unidade nacional: “Vamos tentar lançar esta fórmula do Mandela”.

Edição mais recente do clássico da literatura moçambicana publicada no Brasil, onde, até 2026, é leitura obrigatória nas provas de acesso à Universidade de São Paulo

Uma nota intriga a leitura da biografia de Luís Bernardo Honwana. Aclamado logo à primeira obra, subversivamente publicada entre práticas de resistência ao colonialismo, o autor de “Nós Matámos o Cão-Tinhoso” não mais voltou a sujeitar a assinatura ao crivo literário da ficção.

“Esse livro fez e parece-me que continua fazendo o seu percurso. Eu faço o meu”, contemporiza Honwana, sem ceder à sedução da notoriedade granjeada pela escrita.

“Posso conceder que as histórias [presentes nessa obra] têm algum mérito, mas as circunstâncias em que elas foram produzidas, e o quadro histórico que se vivia ajudaram. Tudo isso faz o sucesso”, considera o escritor, acrescentando outra variável à equação: o acaso. “Acredito que haverá por aí muitas obras-primas em gavetas, que não tiveram a mínima chance, enquanto outras, por uma questão de sorte, apareceram no momento apropriado”.

“Nós Matámos o Cão-Tinhoso” surgiu em 1964, altura em que Portugal trucidava Moçambique com o seu regime colonial, e ano em que Luís Bernardo Honwana completou 22 anos.

Seis décadas depois, o livro continua a suscitar renovado interesse, visível nas reedições que se produzem um pouco por todo o mundo, e que, este ano, com a chancela da Maldoror, resgataram para as livrarias portuguesas uma presença há muito esgotada.

Já no Brasil – à semelhança do que acontece nas escolas de Moçambique –, a obra, que reúne sete contos, tornou-se leitura obrigatória para os estudantes que, até 2026, concorram à prestigiada USP - Universidade de São Paulo.

Mais do que ferramenta de estudo, o livro de Honwana, publicado em vários países e idiomas, é objecto de investigação, inspirando ensaios, teses académicas, e debates em conferência.

As lições do Sudão

Apesar do amplo reconhecimento, e acesso a diferentes públicos e mercados – que fariam imaginar uma trajectória na ficção literária –, o autor escolheu viver outra história.

“O meu percurso não está pendurado no livro, talvez até tenha tido uma reacção de quase de me distanciar dele”, aponta Honwana, desfiando “outras machambas” que o têm “entretido”.

A ligação à Organização das Nações Unidas, por exemplo, permitiu-lhe observar como os interesses imperiais dividiram o Sudão, e continuam a orquestrar instabilidades para extrair as riquezas de África.

“Foi fundamental para mim aquilo que vi. Perceber de que maneira é que essas coisas funcionam, como o petróleo não poderia ficar em mãos que não fossem as imperiais. Então decidiram que era preciso dividir o Sudão, e começaram: ‘porque nós os africanos não nos entendemos, temos o Norte Islamizado, e o Sul Animista; porque, historicamente, os do Sudão do Norte vinham ao Sul capturar escravos, e mais não sei o quê’”.

O fio condutor das narrativas, lamenta o moçambicano, produz invariavelmente o mesmo desfecho. “Pegam nas nossas querelas e incendeiam quando lhes interessa. E agora já está, é definitivo: temos um novo país que se chama Sudão do Sul, com petróleo que nunca mais acaba”.

A experiência sudanesa, vivida durante cerca de dois intensos anos ao serviço da ONU, aconselha redobrados cuidados em Moçambique. “A gente arrisca-se a ter um país dividido. Mas dividido a sério, com fronteiras, porque o tal imperialismo não é só uma coisa de que a gente ouve falar. Ele existe, mexe-se, e tem os seus interesses no país”, avisa, trazendo para a conversa não apenas os protestos pós-eleitorais, mas também a situação em Cabo Delgado.

“Há Islamismo em toda a África, então, porque é que foi aí, no Norte de Moçambique, que deu nessas insurgências? Os Al-Shabaab [somalis], são pagos por alguém”, sublinha Honwana, alertando para a disputa das reservas de gás.

“Há interessados nessas riquezas. As bolsas do gás são o Norte de Moçambique, o Sul da Tanzânia, quer dizer, o próprio Oceano Índico. Há uma zona que já está demarcada, e é essa que está afectada por estes fenómenos?”, questiona Honwana, lembrando que a força imperial nunca recuou no terreno. “Estão lá presentes os americanos, os franceses…e o que isso pode dar? Ah, que os moçambicanos não se entendem, que os conflitos pós-eleitorais não sei o quê, e, de repente, há um senhor que diz assim: ‘Vou lançar uma guerrilha, e, pronto, isso divide o país ao meio’”.

O cenário, insiste o autor de “Nós Matámos o Cão-Tinhoso”, pode soar, aos ouvidos dos mais incautos, como exagerado ou catastrofista, mas convém conhecer – e reconhecer – as nossas heranças: “Quando fizeram Biafra, havia alguma razão?”.

Cobiças externas, convulsões internas

Sempre atento às tramas internacionais, o antigo Ministro da Cultura Moçambique prossegue na análise político, género no qual, ao longo dos anos, foi calibrando a sua escrita e pensamento, compilados, em 2017, na obra “A Velha Casa de Madeira e Zinco”.

“Porque é que estão a ‘expulsar’ a Rússia, que é o país detentor da energia para o mercado da Europa? Porque estão a confiar em fontes alternativas. Os EUA têm a fonte alternativa que é o fracking, mas na realidade não querem fazer o fracking. Vão, isso sim, buscar essas ‘coisas’ que já reservaram em diferentes partes do mundo, incluindo Moçambique. E esse plano, se não tivermos juízo, vai passar pela divisão do país”.

Recuando algumas décadas na História, Honwana, que foi director de gabinete do Presidente Samora Machel logo após a Independência, em 1975, recorda que o poder imperial nunca poupou Moçambique a ataques – incluindo bombardeamentos sob a cumplicidade da NATO – para impedir que se tornasse um “mau exemplo”. Ou seja, um país livre do jugo colonial e bem-sucedido.

Mas, mais do que sinalizar as armadilhas externas, em que “os sul-africanos foram um instrumento de destruição”, o autor debruça-se sobre as derivas internas: “Não temos uma elite capaz, porque essa mesma elite está sendo corrompida com dinheiros. Eles estão comprados, eles estão a destruir a possibilidade” de um futuro.

Sem perder de vista as movimentações nas ruas, que, no final de Outubro, quando conversámos, ainda estavam nos primeiros dias, Honwana deixa outros avisos: “O Venâncio Mondlane, com todas as bonitas ideias que tem, é pago pelas igrejas fundamentalistas. Não é por acaso que ele saudou o Bolsonaro. Não é por acaso que quando ele veio aqui [Portugal], esteve com o Chega”.

A leitura crítica, ressalva o escritor, não anula o facto de estarmos perante “uma pessoa interessante”, antes pretende dirigir o foco para o país “olhar o futuro”.

No horizonte, Luís Bernardo Honwana destaca o dever de Moçambique assegurar “que os jovens vão ter o seu país, que vão ter a sua pátria”. Esta garantia, sugere, pode estar na criação de um Governo de unidade nacional: “Vamos tentar lançar esta fórmula do Mandela”.

Seja como for, “temos de andar depressa”, aponta o moçambicano. “Isto precisa de uma nova revolução, porque a da minha geração falhou, mas aquele projecto que tínhamos não foi totalmente abandonado, porque continuamos a querer um país independente, que é viável, que tem recursos naturais e humanos”.

Guiado por essa aspiração maior, Honwana e muitos outros nacionalistas moçambicanos embrenharam-se na luta de libertação, para muitos paga com a própria vida, e, no seu caso, saldada em quase quatro anos de prisão.

“Estava, entretido a mudar o mundo com os meus colegas”, conta, de volta aos tempos em que publicou “Nós Matámos o Cão-Tinhoso”.

Sem memórias, mas com muita memória